Oppenheim, Moritz N.

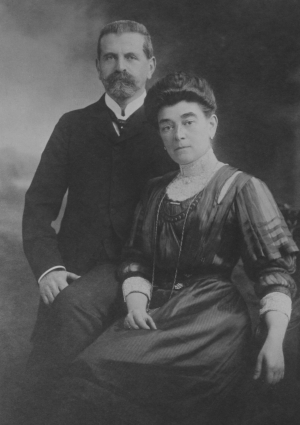

Das Ehepaar Moritz N. und Katharina Oppenheim

Fotografie.

Bildquelle: Institut für Stadtgeschichte (Sign. S7P Nr. 10746) / Historisches Museum (Inv.-Nr. C21545), Ffm.

© unbekannt. Der/die Fotograf/-in ist auf der Bildvorlage nicht genannt.

Oppenheim, Moritz Nathan. Juwelier. Stifter. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.* 15.9.1848 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 9.6.1933 Ffm.

Aus einer seit dem frühen 17. Jahrhundert in Ffm. nachgewiesenen jüdischen Familie. Sohn des Handelsmanns Nathan Marcus (auch: Markus) O. (1810-1891) und dessen Ehefrau Rechele, gen. Regine, geb. Goldschmidt (1815-1903). Fünf Geschwister, von denen alle drei Brüder früh starben: Helene (eigentl.: Helena) O. (seit 1862 verh. Rosenbacher, 1841-1920), Charlotte Esther O. (seit 1864 verh. Warburg, 1842-1921), Marcus Nathan O. (1843-1868), Benedikt Nathan O. (1845-1871) und Saly Nathan O. (1853-1866). Nichte zweiten Grades: Anna Edinger, geb. Goldschmidt (1863-1929), die seit 1886 mit dem Neurologen Ludwig Edinger (1855-1918) verheiratet war. Verheiratet (seit 1884) mit Katharina O., geb. (seit 1878: Edle von) Kuffner (1862-1933), der Tochter des wohlhabenden Brauereibesitzers Ignaz (seit 1878: Edler von) Kuffner (1822-1882) und dessen zweiter Ehefrau Rosalie, geb. Spitzer (1826/27-1899), aus (Wien-)Ottakring. Der Bruder von Katharina O., Moriz (seit 1878: Edler von, dann ab 1919: von) Kuffner (1854-1939), der die Ottakringer Brauerei weiterführte, beschäftigte sich mit der Astronomie und gründete 1884 eine private Sternwarte (heute: Kuffner-Sternwarte) in (Wien-)Ottakring. Aus der Ehe von Moritz N. und Katharina O. stammte ein Sohn: Paul O. (1885-1977), Chemiker, Philosoph und Gestaltpsychologe.

O. absolvierte eine Banklehre und trat 1867 in die von seinem Vater 1832 gegründete Juwelengroßhandlung in Ffm. ein, die auf ein bereits seit etwa 1760 in der Familie bestehendes Geschäft in dieser Branche zurückging. Schon seit 1868 war er als Mitinhaber an dem international tätigen Unternehmen beteiligt. Nach dem Tod des Vaters 1891 führte O. die Firma unter dem Namen „Nathan Marcus Oppenheim Nachfolger“ mit verschiedenen Geschäftspartnern weiter. Ende der 1920er Jahre zog er sich als Seniorchef aus der aktiven Teilhaberschaft zurück, kam aber noch täglich ins Büro und nahm am Geschäftsgeschehen teil. Ihren Sitz hatte die Firma anfangs auf der Zeil Lit. H 3 (später Nr. 21), von 1854 bis 1873 im Haus Mozart auf der Zeil 70 (neu: 120), von 1873 bis 1883 in der Kaiserstraße 9, von 1893 bis 1903 in der Kaiserstraße 25, von 1903 bis 1907 in der Kaiserstraße 31 und schließlich seit 1907 in der Taunusstraße 7 (jeweils unter Angabe der zeitgenössischen Hausnummern).

Den Naturwissenschaften zugeneigt, war O. langjähriges Vorstandsmitglied der Polytechnischen Gesellschaft und engagiertes Mitglied des Physikalischen Vereins, dem er bereits seit 1866 angehörte. 1908 stiftete er das Fernrohr („Oppenheim-Refraktor“) für die Sternwarte im Neubau des Physikalischen Vereins. Aufgrund seiner Verdienste um die astronomische Forschung wurde ihm zu Ehren auf Beschluss der in Ffm. ansässigen Internationalen Planetenkommission 1926 ein bereits 1913 entdeckter Kleinplanet „Mauritia“ benannt (vgl. FGA, 15.9.1928). Die von seiner Frau und ihm am 9.8.1912 errichtete „Katharina und Moritz Oppenheim’sche Universitäts-Stiftung“ mit einem Kapital von 250.000 Mark war ein bedeutender Beitrag zur Ffter Universitätsgründung im Jahr 1914. Die Stiftung galt einem Ordinariat „für exakte Naturwissenschaft“ und dotierte letztlich den Lehrstuhl für theoretische Physik, den anfangs in direkter Folge die späteren Nobelpreisträger Max von Laue und Max Born, dann (ab 1921) der Quantenphysiker Erwin Madelung innehatten.

Das O.’sche Haus im Reuterweg 32, das der Kaufmann um 1892/93 hatte errichten lassen und seitdem (ab Adr. 1894) mit seiner Familie bewohnte, war zeitweilig ein Zentrum des Ffter Kultur- und Musiklebens. Katharina O., die als Pianistin einen guten Ruf hatte, gab in ihrem Haus zahlreiche Musikveranstaltungen, bei denen etwa ihre Klavierlehrerin Clara Schumann, Johannes Brahms, Wilhelm Backhaus (1884-1969), Ludwig Rottenberg und später Paul Hindemith mitwirkten. Auch Wissenschaftler und insbesondere Physiker der Ffter Universität, wie z. B. Walther Gerlach in den frühen 1920er Jahren, waren zu Gast bei diesen Hauskonzerten. Zur Erinnerung an Clara Schumann beauftragte das Ehepaar O. 1896 bei Friedrich Hausmann eine marmorne Porträtbüste, die später im Kleinen Saal des Saalbaus aufgestellt wurde (Büste kriegszerstört 1944, Gipsentwurf oder -abguss in der Sammlung Manskopf in der UB Ffm. erhalten, Bronzeabguss einer Gipsfassung seit 1958 zunächst in der heutigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, jetzt in Dr. Hoch’s Konservatorium im Ostend aufgestellt).

O. besaß selbst eine bedeutende Kunstsammlung (mit Gemälden, Holzskulpturen, Gobelins sowie kunstgewerblichen Glas- und Metallobjekten) und förderte den Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Verein, u. a. mit einer stattlichen Spende von 20.000 Mark im Jahr 1906, was ihm eine Nennung auf der Ehrentafel im Kunstgewerbemuseum an der Neuen Mainzer Straße eintrug. Spätestens im Mai 1933, wenige Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, legte O. sein Amt im Vorstand des Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins nieder.

Seine Verbundenheit mit der Ffter Israelitischen Gemeinde brachte O. auch dadurch zum Ausdruck, dass er der Westendsynagoge einen wertvollen Vorhang für das Neujahrsfest stiftete. Zudem gehörte er dem Vorstand jüdischer Stiftungen an. Er war Mitglied im Gesamtvorstand der Freiherrlich Carl von Rothschild’schen Öffentlichen Bibliothek (nachweislich 1911) und Vorstandsmitglied der Suppenanstalt für israelitische Arme (nachweislich 1917).

In seiner Freizeit war O. ein begeisterter „Taunide“, der gerne im Taunus wanderte und regelmäßig den Feldberg bestieg, und Schwimmer.

Für seine Verdienste als Förderer von Wissenschaft und Kunst wurde O. anlässlich seines 80. Geburtstags 1928 mit der (silbernen) Ehrenplakette der Stadt Ffm. ausgezeichnet. Zudem war er Ehrenbürger von Helgoland. Als regelmäßiger Besucher der Insel hatte er den Bau des Aquariums (1902) auf Helgoland angeregt und mit einer großzügigen Spende ermöglicht.

Bronzene Porträtmedaille (von Benno Elkan, 1928) im Besitz des Leo Baeck Instituts in New York.

Angesichts der Entrechtung und Ausgrenzung jüdischer Menschen unter dem nationalsozialistischen Terrorregime nahmen sich Moritz und Katharina O. am 9.6.1933 das Leben. Die Grabstätte des Ehepaars O. befindet sich auf dem Jüdischen Friedhof Rat-Beil-Straße in Ffm. (Block 52, Nr. 217 b und c).

Nach O.s Tod 1933 wurde die Juwelengroßhandlung „N. M. Oppenheim Nachfolger“ nicht mehr wie bisher unter dem eingeführten Namen fortgesetzt. Offenbar trennten sich damals die Firmeninhaber Julius Stavenhagen, Julius Werner und Ralf Kann, die früheren Teilhaber von O., die das Geschäft um 1929 ganz von ihm übernommen hatten. Julius Moritz Stavenhagen (1862-1936), langjähriger Mitarbeiter und Kompagnon von O. in dem Unternehmen, gab der Firma als „Stavenhagen & Co.“ seinen eigenen Namen und übertrug die Leitung im Oktober 1933 seinem Sohn Kurt Erwin Stavenhagen (1899-1984). Nach massiven nationalsozialistischen Hetzkampagnen mit einem öffentlichen Boykottaufruf gegen das Geschäft floh Kurt Stavenhagen mit seiner Familie 1936 über Italien in die Niederlande, von wo aus er 1940 nach Mexiko emigrieren konnte. Die Ffter Firma wurde im Januar 1937 zwangsliquidiert.

Im Zuge der staatlich verordneten „Arisierung“ jüdischer Stiftungen durch die NS-Behörden wurde die Katharina und Moritz O.’sche Universitäts-Stiftung 1939/40 systematisch „arisiert“ und aufgelöst. Am 6.3.1939 enthob das Regierungspräsidium in Wiesbaden die drei Vorstandsmitglieder der Stiftung – den Buchhändler Felix Kauffmann (1878-1953) als Vorsitzenden, den Rechtsanwalt Julius Blau (1861-1939), der aufgrund seiner Position als Vorstandsvorsitzender der Israelitischen Gemeinde satzungsgemäß dem Stiftungsvorstand angehörte, und den früheren Stadtbibliothekar Aron Freimann – wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit des Amtes. Der Universitätskurator August Wisser (1883-1957) wurde beauftragt, die drei bisherigen Vorstandsmitglieder über diese Entscheidung zu informieren (wobei Blau kurz zuvor, am 16.2.1939, verstorben war) und „drei geeignete deutsche Volksgenossen“ in den Stiftungsvorstand zu bestellen. Der von Wisser berufene neue Vorstand, bestehend aus dem Anglistikprofessor Hans Glunz (1907-1944), dem Sozialmanager Wilhelm Polligkeit und dem städtischen Verwaltungsjuristen Hellmut Reinert, beschloss am 26.5.1939 zunächst eine Satzungsänderung: Demnach sollte das Stiftungsvermögen im Falle der Auflösung der Stiftung nicht mehr – wie ursprünglich vom Stifterehepaar bestimmt – an die Israelitische Gemeinde, sondern an die Stadt Ffm. fallen, die es aber weiterhin „unter möglichst weitgehender Anlehnung an den seitherigen Stiftungszweck“ verwenden sollte. Sofort nach der Genehmigung der Satzungsänderung durch das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin (19.12.1939) und noch vor der Genehmigung durch das Regierungspräsidium in Wiesbaden (27.12.1939) fasste der Stiftungsvorstand am 20.12.1939 den Beschluss zur Auflösung der Katharina und Moritz O.’schen Universitäts-Stiftung, der mit ministerieller Genehmigung vom 29.1.1940 umgesetzt wurde. Das seit der Hyperinflation 1923 dezimierte Stiftungsvermögen (bestehend aus einer Hypothek im Wert von 16.000 Mark) wurde 1940 in die unselbstständige, ebenfalls der Universität dienende Dr.-Adolf-Varrentrapp-Stiftung überführt. In der frühen Nachkriegszeit wurde die Dr.-Adolf-Varrentrapp-Stiftung in die Carl-Christian-Jügel-Stiftung eingegliedert (1949); die Katharina und Moritz O.’sche Universitäts-Stiftung wurde nach 1945 nicht wiederbelebt.

Ein 2010 entdeckter Kleinplanet wurde mit Genehmigung der Internationalen Astronomischen Union vom November 2023 als „(343981) Oppenheim“ nach Katharina und Moritz O. benannt; die entsprechende Widmung wurde beim Minor Planet Center, der international zuständigen Einrichtung für Kleinplaneten, hinterlegt. In einer Feierstunde des Physikalischen Vereins am 4.12.2024 wurde eine Gedenktafel zur Benennung des Kleinplaneten nach dem Ehepaar O. enthüllt, die in der Kuppel der Ffter Sternwarte angebracht wurde (wo bis heute auch der „Oppenheim-Refraktor“ steht und genutzt wird).

O. absolvierte eine Banklehre und trat 1867 in die von seinem Vater 1832 gegründete Juwelengroßhandlung in Ffm. ein, die auf ein bereits seit etwa 1760 in der Familie bestehendes Geschäft in dieser Branche zurückging. Schon seit 1868 war er als Mitinhaber an dem international tätigen Unternehmen beteiligt. Nach dem Tod des Vaters 1891 führte O. die Firma unter dem Namen „Nathan Marcus Oppenheim Nachfolger“ mit verschiedenen Geschäftspartnern weiter. Ende der 1920er Jahre zog er sich als Seniorchef aus der aktiven Teilhaberschaft zurück, kam aber noch täglich ins Büro und nahm am Geschäftsgeschehen teil. Ihren Sitz hatte die Firma anfangs auf der Zeil Lit. H 3 (später Nr. 21), von 1854 bis 1873 im Haus Mozart auf der Zeil 70 (neu: 120), von 1873 bis 1883 in der Kaiserstraße 9, von 1893 bis 1903 in der Kaiserstraße 25, von 1903 bis 1907 in der Kaiserstraße 31 und schließlich seit 1907 in der Taunusstraße 7 (jeweils unter Angabe der zeitgenössischen Hausnummern).

Den Naturwissenschaften zugeneigt, war O. langjähriges Vorstandsmitglied der Polytechnischen Gesellschaft und engagiertes Mitglied des Physikalischen Vereins, dem er bereits seit 1866 angehörte. 1908 stiftete er das Fernrohr („Oppenheim-Refraktor“) für die Sternwarte im Neubau des Physikalischen Vereins. Aufgrund seiner Verdienste um die astronomische Forschung wurde ihm zu Ehren auf Beschluss der in Ffm. ansässigen Internationalen Planetenkommission 1926 ein bereits 1913 entdeckter Kleinplanet „Mauritia“ benannt (vgl. FGA, 15.9.1928). Die von seiner Frau und ihm am 9.8.1912 errichtete „Katharina und Moritz Oppenheim’sche Universitäts-Stiftung“ mit einem Kapital von 250.000 Mark war ein bedeutender Beitrag zur Ffter Universitätsgründung im Jahr 1914. Die Stiftung galt einem Ordinariat „für exakte Naturwissenschaft“ und dotierte letztlich den Lehrstuhl für theoretische Physik, den anfangs in direkter Folge die späteren Nobelpreisträger Max von Laue und Max Born, dann (ab 1921) der Quantenphysiker Erwin Madelung innehatten.

Das O.’sche Haus im Reuterweg 32, das der Kaufmann um 1892/93 hatte errichten lassen und seitdem (ab Adr. 1894) mit seiner Familie bewohnte, war zeitweilig ein Zentrum des Ffter Kultur- und Musiklebens. Katharina O., die als Pianistin einen guten Ruf hatte, gab in ihrem Haus zahlreiche Musikveranstaltungen, bei denen etwa ihre Klavierlehrerin Clara Schumann, Johannes Brahms, Wilhelm Backhaus (1884-1969), Ludwig Rottenberg und später Paul Hindemith mitwirkten. Auch Wissenschaftler und insbesondere Physiker der Ffter Universität, wie z. B. Walther Gerlach in den frühen 1920er Jahren, waren zu Gast bei diesen Hauskonzerten. Zur Erinnerung an Clara Schumann beauftragte das Ehepaar O. 1896 bei Friedrich Hausmann eine marmorne Porträtbüste, die später im Kleinen Saal des Saalbaus aufgestellt wurde (Büste kriegszerstört 1944, Gipsentwurf oder -abguss in der Sammlung Manskopf in der UB Ffm. erhalten, Bronzeabguss einer Gipsfassung seit 1958 zunächst in der heutigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, jetzt in Dr. Hoch’s Konservatorium im Ostend aufgestellt).

O. besaß selbst eine bedeutende Kunstsammlung (mit Gemälden, Holzskulpturen, Gobelins sowie kunstgewerblichen Glas- und Metallobjekten) und förderte den Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Verein, u. a. mit einer stattlichen Spende von 20.000 Mark im Jahr 1906, was ihm eine Nennung auf der Ehrentafel im Kunstgewerbemuseum an der Neuen Mainzer Straße eintrug. Spätestens im Mai 1933, wenige Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, legte O. sein Amt im Vorstand des Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins nieder.

Seine Verbundenheit mit der Ffter Israelitischen Gemeinde brachte O. auch dadurch zum Ausdruck, dass er der Westendsynagoge einen wertvollen Vorhang für das Neujahrsfest stiftete. Zudem gehörte er dem Vorstand jüdischer Stiftungen an. Er war Mitglied im Gesamtvorstand der Freiherrlich Carl von Rothschild’schen Öffentlichen Bibliothek (nachweislich 1911) und Vorstandsmitglied der Suppenanstalt für israelitische Arme (nachweislich 1917).

In seiner Freizeit war O. ein begeisterter „Taunide“, der gerne im Taunus wanderte und regelmäßig den Feldberg bestieg, und Schwimmer.

Für seine Verdienste als Förderer von Wissenschaft und Kunst wurde O. anlässlich seines 80. Geburtstags 1928 mit der (silbernen) Ehrenplakette der Stadt Ffm. ausgezeichnet. Zudem war er Ehrenbürger von Helgoland. Als regelmäßiger Besucher der Insel hatte er den Bau des Aquariums (1902) auf Helgoland angeregt und mit einer großzügigen Spende ermöglicht.

Bronzene Porträtmedaille (von Benno Elkan, 1928) im Besitz des Leo Baeck Instituts in New York.

Angesichts der Entrechtung und Ausgrenzung jüdischer Menschen unter dem nationalsozialistischen Terrorregime nahmen sich Moritz und Katharina O. am 9.6.1933 das Leben. Die Grabstätte des Ehepaars O. befindet sich auf dem Jüdischen Friedhof Rat-Beil-Straße in Ffm. (Block 52, Nr. 217 b und c).

Nach O.s Tod 1933 wurde die Juwelengroßhandlung „N. M. Oppenheim Nachfolger“ nicht mehr wie bisher unter dem eingeführten Namen fortgesetzt. Offenbar trennten sich damals die Firmeninhaber Julius Stavenhagen, Julius Werner und Ralf Kann, die früheren Teilhaber von O., die das Geschäft um 1929 ganz von ihm übernommen hatten. Julius Moritz Stavenhagen (1862-1936), langjähriger Mitarbeiter und Kompagnon von O. in dem Unternehmen, gab der Firma als „Stavenhagen & Co.“ seinen eigenen Namen und übertrug die Leitung im Oktober 1933 seinem Sohn Kurt Erwin Stavenhagen (1899-1984). Nach massiven nationalsozialistischen Hetzkampagnen mit einem öffentlichen Boykottaufruf gegen das Geschäft floh Kurt Stavenhagen mit seiner Familie 1936 über Italien in die Niederlande, von wo aus er 1940 nach Mexiko emigrieren konnte. Die Ffter Firma wurde im Januar 1937 zwangsliquidiert.

Im Zuge der staatlich verordneten „Arisierung“ jüdischer Stiftungen durch die NS-Behörden wurde die Katharina und Moritz O.’sche Universitäts-Stiftung 1939/40 systematisch „arisiert“ und aufgelöst. Am 6.3.1939 enthob das Regierungspräsidium in Wiesbaden die drei Vorstandsmitglieder der Stiftung – den Buchhändler Felix Kauffmann (1878-1953) als Vorsitzenden, den Rechtsanwalt Julius Blau (1861-1939), der aufgrund seiner Position als Vorstandsvorsitzender der Israelitischen Gemeinde satzungsgemäß dem Stiftungsvorstand angehörte, und den früheren Stadtbibliothekar Aron Freimann – wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit des Amtes. Der Universitätskurator August Wisser (1883-1957) wurde beauftragt, die drei bisherigen Vorstandsmitglieder über diese Entscheidung zu informieren (wobei Blau kurz zuvor, am 16.2.1939, verstorben war) und „drei geeignete deutsche Volksgenossen“ in den Stiftungsvorstand zu bestellen. Der von Wisser berufene neue Vorstand, bestehend aus dem Anglistikprofessor Hans Glunz (1907-1944), dem Sozialmanager Wilhelm Polligkeit und dem städtischen Verwaltungsjuristen Hellmut Reinert, beschloss am 26.5.1939 zunächst eine Satzungsänderung: Demnach sollte das Stiftungsvermögen im Falle der Auflösung der Stiftung nicht mehr – wie ursprünglich vom Stifterehepaar bestimmt – an die Israelitische Gemeinde, sondern an die Stadt Ffm. fallen, die es aber weiterhin „unter möglichst weitgehender Anlehnung an den seitherigen Stiftungszweck“ verwenden sollte. Sofort nach der Genehmigung der Satzungsänderung durch das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin (19.12.1939) und noch vor der Genehmigung durch das Regierungspräsidium in Wiesbaden (27.12.1939) fasste der Stiftungsvorstand am 20.12.1939 den Beschluss zur Auflösung der Katharina und Moritz O.’schen Universitäts-Stiftung, der mit ministerieller Genehmigung vom 29.1.1940 umgesetzt wurde. Das seit der Hyperinflation 1923 dezimierte Stiftungsvermögen (bestehend aus einer Hypothek im Wert von 16.000 Mark) wurde 1940 in die unselbstständige, ebenfalls der Universität dienende Dr.-Adolf-Varrentrapp-Stiftung überführt. In der frühen Nachkriegszeit wurde die Dr.-Adolf-Varrentrapp-Stiftung in die Carl-Christian-Jügel-Stiftung eingegliedert (1949); die Katharina und Moritz O.’sche Universitäts-Stiftung wurde nach 1945 nicht wiederbelebt.

Ein 2010 entdeckter Kleinplanet wurde mit Genehmigung der Internationalen Astronomischen Union vom November 2023 als „(343981) Oppenheim“ nach Katharina und Moritz O. benannt; die entsprechende Widmung wurde beim Minor Planet Center, der international zuständigen Einrichtung für Kleinplaneten, hinterlegt. In einer Feierstunde des Physikalischen Vereins am 4.12.2024 wurde eine Gedenktafel zur Benennung des Kleinplaneten nach dem Ehepaar O. enthüllt, die in der Kuppel der Ffter Sternwarte angebracht wurde (wo bis heute auch der „Oppenheim-Refraktor“ steht und genutzt wird).

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.

Artikel in: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 111, verfasst von: Reinhard Frost.

Lexika: Bibliographie zur Geschichte der Ffter Juden 1781-1945. Hg. v. der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Ffter Juden. Bearb. v. Hans-Otto Schembs mit Verwendung der Vorarbeiten von Ernst Loewy u. Rosel Andernacht. Ffm. 1978.Bibliogr. z. Gesch. d. Ffter Juden, S. 551; vgl. auch S. 191, 315. | Martini, Joachim Carlos: Musik als Form geistigen Widerstandes. Jüdische Musikerinnen und Musiker 1933-1945. Das Beispiel Ffm. 2 Bde. Ffm. 2010.Martini, Bd. 1, S. 279. | Müller, Bruno: Stiftungen in Ffm. Geschichte und Wirkung. Neubearb. u. fortgesetzt durch Hans-Otto Schembs. Ffm. [Copyright 2006]. („Mäzene, Stifter, Stadtkultur“, Schriften der Ffter Bügerstiftung und der Ernst Max von Grunelius-Stiftung, hg. v. Clemens Greve, Bd. 7).Müller/Schembs: Stiftungen 2006, S. 149. | Müller, Bruno: Stiftungen für Ffm. Ffm. 1958.Müller: Stiftungen 1958, S. 126. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Über den Vater Nathan Markus Oppenheim: Richel, S. 424. | Schiebler, Gerhard: Jüdische Stiftungen in Ffm. Stiftungen, Schenkungen, Organisationen und Vereine mit Kurzbiographien jüdischer Bürger (...). Hg. v. Arno Lustiger im Auftrag der M. J. Kirchheim’schen Stiftung in Ffm. Ffm. 1988, Nachdr. Sigmaringen 1994.Schiebler, S. 76, 86.

Literatur: Majer-Leonhard, Hans (Hg.): Altfrankfurter Firmen-Handbuch. Im Auftrag der Genealogischen Gesellschaft zu Ffm. hg. (...). Ffm. 1925, Nachtrag 1927.Altfrankfurter Firmen-Handbuch 1925, S. 139. | Arnsberg, Paul: Die Geschichte der Ffter Juden seit der Französischen Revolution. Hg. v. Kuratorium für Jüdische Geschichte e. V., Ffm. Bearb. u. vollendet durch Hans-Otto Schembs. 3 Bde. Darmstadt 1983.Arnsberg: Gesch. d. Ffter Juden 1983, Bd. I, S. 729; Bd. II, S. 65, 99, 297; Bd. III, S. 336. | Bauer, Thomas: „Mit lebhaftem Bedauern und aufrichtigem Dank“. Der Mitteldeutsche Kunstgewerbe-Verein in der Zeit des Nationalsozialismus. Ffm. 2016.Bauer: Mitteldt. Kunstgewerbe-Verein in der Zeit d. NS 2016, S. 7f., 12/14. | Doch das Zeugnis lebt fort. Der jüdische Beitrag zu unserem Leben. Berlin/Ffm. 1965.Doch das Zeugnis lebt fort 1965, S. 346; vgl. auch S. 166, 168. | Kohring, Rolf/Kreft, Gerald (Hg.): Tilly Edinger. Leben und Werk einer jüdischen Wissenschaftlerin. Stuttgart [Copyright 2003]. (Senckenberg-Buch 76).Kreft, Gerald: Tilly Edinger im Kontext ihrer deutsch-jüdischen Familiengeschichte. In: Kohring/Kreft (Hg.): Tilly Edinger 2003, S. 385-608, hier S. 499. | Schembs, Hans-Otto: Jüdische Mäzene und Stifter in Ffm. Hg. v. d. Moses Jachiel Kirchheim’schen Stiftung. Mit einer Einführung von Hilmar Hoffmann. Ffm. [Copyright 2007].Schembs: Jüd. Mäzene u. Stifter 2007, S. 101f.

Quellen: Adressbuch der Stadt Ffm., 1832-2003.Adr. 1891, S. 489; 1892, S. 514; 1893, S. 529, 919, 951, 978; 1894, S. 548, 969, 1030. | Adressbuch der Stadt Ffm., 1832-2003.Adr. 1929, T. I, S. 456; 1930, T. I, S. 533; 1933, T. I, S. 513; 1934, T. I, S. 664. | Ffter General-Anzeiger. Titel auch: Ffter Anzeiger, General-Anzeiger der Stadt Ffm. Ffm. 1876-1943.Moritz N. Oppenheim. Zum 80. Geburtstag am 15. September. In: FGA, 15.9.1928. | Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Ffm. Titel seit 1929: Ffter Israelitisches Gemeindeblatt; seit Ende 1937: Jüdisches Gemeindeblatt für die Israelitische Gemeinde zu Ffm. 17 Jahrgänge. Ffm. 1922-38.Nachruf in: Gemeindeblatt d. Israelit. Gemeinde Ffm. 11 (1932/33), Nr. 11 (Juli 1933), S. 291. | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA S 1.662 (Katharina und Moritz Oppenheim’sche Universitäts-Stiftung, 1914). | ISG, Magistratsakten (Best. A.02.01), Serien 1868-1930 und 1930-69.ISG, MA 8.331 (Katharina und Moritz Oppenheim’sche Universitäts-Stiftung, 1938-40). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/391; darin u. a.: Erinnerungen des Sohnes Paul Oppenheim an seine Eltern, Typoskript, 1 S. | ISG, Bestand von Akten u. a. der Stiftungsabteilung beim städtischen Rechtsamt (Best. A.30.02), 1875-2002.ISG, Stiftungsabt. 352 (Katharina und Moritz Oppenheim’sche Universitäts-Stiftung von 1912, 1912-40). | Israelitisches Familienblatt. Hamburg, später (1935-38) Berlin 1898-1938.Dr. H. Sp.: Völkische Naturforschung. (...) Der verjudete Sternenhimmel. In: Israelit. Familienblatt 28 (1926), Nr. 40, 7.10.1926, S. 9. | Israelitisches Familienblatt. Hamburg, später (1935-38) Berlin 1898-1938.Ein Achtzigjähriger. [Moritz N. Oppenheim.] In: Israelit. Familienblatt 30 (1928), Ausgabe für Ffm. und Umgegend, Nr. 38, 20.9.1928, [S. 13]. | Wiener Morgenzeitung. Wien 1919-27.Planetenbenennung nach Juden. In: Wiener Morgenzeitung, Nr. 2737, 9.10.1926, S. 7.

Internet: Ffm. 1933-1945, Internetportal zur Geschichte der Stadt Ffm. im Nationalsozialismus, Projekt des ISG im Auftrag des Dezernats für Kultur und Freizeit der Stadt Ffm. https://www.frankfurt1933-1945.de/beitraege/einzelschicksale/beitrag/katharina-und-moritz-nathan-oppenheim/

Hinweis: Artikel von Jürgen Steen: Katharina und Moritz Nathan Oppenheim, 1.1.2003.Ffm. 1933-1945, 20.8.2025. | Hessische Biografie, Kooperationsprojekt des Instituts für Personengeschichte in Bensheim und des Hessischen Instituts für Landesgeschichte in Marburg zur Erstellung einer umfassenden personengeschichtlichen Dokumentation des Landes Hessen. https://www.lagis-hessen.de/pnd/1212975758Hess. Biografie, 25.8.2025. | Verein Kuffner-Sternwarte, Wien. https://kuffner-sternwarte.at/sternwarte/familie-kuffner.php - https://kuffner-sternwarte.at/2024/kleinplanet-nach-katharina-und-moritz-oppenheim-benannt.php -

Hinweis: Artikel über die Geschichte der Kuffner-Sternwarte, Kapitel „Die vertriebene Familie Kuffner“, Abschnitt „Katharina von Kuffner[, verh. Oppenheim]“, vermutlich verfasst von Klaudia Einhorn, o. D., und Artikel „(343981) Oppenheim. Kleinplanet nach Katharina und Moritz Oppenheim benannt“, verfasst von Klaudia Einhorn, 5.12.2024.Kuffner-Sternwarte, 19.8.2025. | Stolpersteine in Ffm., Internetdokumentation der Initiative Stolpersteine in Ffm. e. V., Ffm. https://www.stolpersteine-frankfurt.de/media/pages/aktuell/27b0f2db6a-1750415136/infoblatt_01-02_juli_2025_de_final1.pdf

Hinweis: Zum Stolperstein für Kurt Stavenhagen: Infoblatt mit den Biographien zu den Stolperstein-Verlegungen am 1. und 2. Juli 2025, S. 22-25.Stolpersteine in Ffm., 1.9.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/(745)_Mauritia

Hinweis: Artikel über den Asteroiden (1745) Mauritia.Wikipedia, 19.8.2025.

GND: 1212975758 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Oppenheim, Moritz N. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/702

Stand des Artikels: 10.9.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 09.2025.