Chagall, Marc

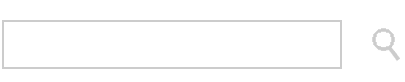

Marc Chagall

Fotografie (1955).

© IMAGO / Photo12.

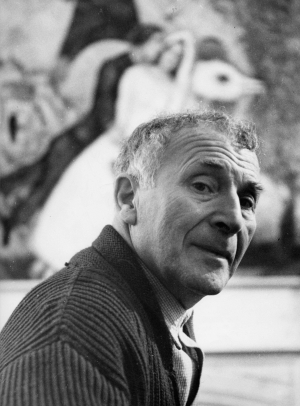

Marc Chagall (li.) bei der Arbeit an dem Bild „Commedia dell’arte“ am 25.6.1959 in seinem Atelier in Vence

Fotografie (1959).

© IMAGO / Photo12.

Chagall, Marc. Eigentl.: Moische Chazkelewitsch Schagal(ow). Maler und Grafiker. * 6.7.1887 (Witebsk-)Peskowatik (damals Russisches Reich), † 28.3.1985 Saint-Paul-de-Vence (Frankreich).

Schöpfer des Gemäldes „Commedia dell’arte“ für das Foyer der Städtischen Bühnen am heutigen Willy-Brandt-Platz in Ffm. Noch während der Planung der Theaterdoppelanlage für Oper und Schauspiel gab die Stadt Ffm. drei Werke herausragender zeitgenössischer Künstler zur Gestaltung des Foyers in Auftrag: das Großgemälde „Commedia dell’arte“ (1959) von Marc C., die Figur „Knife Edge“ (1961) von Henry Moore und die Deckenskulptur „Wolken“ (1963) von Zoltan Kemeny. Alle drei Werke wurden eigens für den entstehenden Bau unter motivischem Bezug auf dessen Bestimmung zum modernen Theater geschaffen.

Auf der Suche nach „einem bedeutenden Kunstwerk von internationaler Prägung“ für das Foyer in dem Ffter Theaterneubau hatte Kulturdezernent Karl vom Rath ursprünglich angedacht, ein bereits vollendetes Bild von C. anzukaufen. Der Versuch, das Gemälde „Le Grand Cirque“ („Der große Zirkus“, 1956; in Privatbesitz) zu erwerben, scheiterte jedoch. Nach einjähriger vorbereitender Korrespondenz besuchte vom Rath im Januar 1958 C. in dessen Haus im südfranzösischen Vence, offenbar weiterhin in der Absicht, ein vorhandenes Bild zu erwerben, zumal in der Kunstszene bekannt war, dass der international renommierte Meister nur noch selten Aufträge annahm. Im Gespräch mit dem Ffter Kulturdezernenten soll C. selbst die Neuschöpfung eines Bildes vorgeschlagen haben und erklärte er sich grundsätzlich bereit, einen Auftrag für Ffm. anzunehmen (16.1.1958). Bei einem erneuten Besuch in Vence im September 1958 wählte vom Rath in Abstimmung mit dem Künstler aus 20 Vorentwürfen die Skizze aus, die zur Ausführung kommen sollte: eine Darstellung der Welt als Commedia dell’arte (11.9.1958). Die Ffter Stadtverordnetenversammlung stimmte im Dezember 1958 dem Erwerb des Bildes aufgrund der Voraussetzung zu, dass der Kaufpreis in Höhe von 150.000 Mark durch Spenden von Ffter Firmen und Privatleuten sowie aus Erträgen der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege aufgebracht wurde. Das Gemälde befindet sich somit im Eigentum der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung.

C. führte das Gemälde in Mischtechnik aus, zumeist in Öl, aber auch in Tinte (für die Konturen), Gouache und Tempera, wobei er die Farben teilweise mit Materialien wie Sägemehl (zur reliefartigen Strukturierung) und Glaspartikeln (zur Erzeugung von Lichtreflexen, vor allem in den Rottönen) mischte. Er arbeitete das monumentale, etwa 2,5 mal 4 Meter große Bild auf der Leinwand, die er in seinem Atelier direkt an die Wand genagelt hatte, wie ein Wandgemälde. Von dem über 70-jährigen Künstler verlangte die Anfertigung des großen Bildes nicht nur „eine ungeheure geistige Konzentration“, sondern auch eine „physische Anstrengung“, zumal er beim Malen immer wieder die Leiter auf- und absteigen musste: „Nur schwer kann sich der Laie vorstellen“, sagte er, „was es bedeutet, in einem solchen Maßstabe zu arbeiten – zu denken – zu fühlen – und es technisch auszuführen.“ (Zit. nach: FLS 1960, H. 2, S. 22.)

Auch wenn C. nicht in Ffm. war und das erst entstehende Theaterfoyer nicht gesehen haben konnte, hat er „doch sein Bild auf diesen Raum hin konzipiert“ (August Heuser: Banken, Plätze, Musentempel 2000, S. 68). Zu C.s Konzeption schrieb Karl vom Rath in einem Katalog, in dem er dem Ffter Publikum 1960 das Bild vorstellte und dessen Entstehungsgeschichte dokumentierte: „Marc Chagall hat sich die genauen Maße des Raumes geben lassen, für den das Bild bestimmt ist, und seine Komposition auf diese Proportionen eingestellt. Er hat ferner in Gesprächen betont, daß er sich als Betrachter nicht den ruhig stehenden, sondern den vorübergehenden, den in Bewegung befindlichen Menschen vorstellt, wie es eben dem Wesen eines Theater-Foyers entspricht. Auch hat er bedacht, daß das Bild fast immer bei künstlichem Licht gesehen wird, und die Farben entsprechend gewählt. Schließlich wollte er, daß der Theaterbesucher in der Pause nicht durch das Bild in eine andere, fremde Welt entführt werde; er solle vielmehr das, was er auf der Bühne erlebt habe, in dem Bild wiederfinden oder fortgesetzt sehen.“ (Karl vom Rath: Dokumentation. In: Kat. Marc Chagall. Commedia dell’arte 1960, [S. 7].)

Bei dem erneuten Besuch des Kulturdezernenten vom Rath bei C. am 16.12.1959 in Vence war das Bild fertig. Es traf als gerollte Leinwand am 12.8.1960 in Ffm. ein und wurde im Städelschen Kunstinstitut deponiert, wo es flach auf dem Boden ausgebreitet, auf einen Keilrahmen aufgezogen und gerahmt wurde. Ab dem 18.11.1960 wurde das Gemälde mit 16 vorbereitenden Skizzen (letztere als Leihgaben des Künstlers) im Städelschen Kunstinstitut erstmals öffentlich gezeigt. Der Kunstkritiker der Ffter Rundschau sah in dem Gemälde – in Weiterentwicklung des früheren Bildes „Le Grand Cirque“ – „so etwas wie eine Summe der traumländischen Motivwelt Marc Chagalls (…), ein wesentliches Kapitel seines geistigen Kosmos“; der Künstler vereinige „in diesem Bild die chiffrierten Etappen seines Werdegangs“, ausgehend vom russischen Dorf Witebsk. (hr in: FR, 21.11.1960.)

Seit der Eröffnung der Theaterdoppelanlage für die Städtischen Bühnen im Dezember 1963 hing C.s Gemälde „Commedia dell’arte“ an der Stirnseite im zentralen, von Oper und Schauspiel gemeinsam genutzten Foyer („Chagallsaal“). An den beiden Seitenwänden wurde es ergänzt um 14 dazugehörige Entwurfsskizzen, die aus Mitteln der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege im Januar 1963 zum Preis von rd. 200.000 Mark vom Künstler angekauft worden waren. Anlässlich der Eröffnung des Theaterbaus mit C.s Gemälde 1963 erläuterte Karl vom Rath erneut die Bildkonzeption und schloss: „Die Ffter Commedia dell’arte ist (…) nicht irgend ein Bild, das an einem beliebigen, unbestimmten Ort aufgehängt werden kann, sondern es ist für einen bestimmten Raum, für eine bestimmte Gelegenheit, für eine bestimmte Stadt geschaffen.“ [Karl vom Rath: Ein Bild von Marc Chagall im Foyer. In: Heym (Hg.): Theater 1963, S. 8.] Er bezeichnete C.s Gemälde als „festen Bestandteil der Theaterarchitektur“ (ebd.), und der Ffter Generalintendant Harry Buckwitz sah darin „Sinnbild und Herzstück der Theaterinsel“ (zit. nach: FR, 26.9.2008). Nur gelegentlich, vor 2004 eher selten, wurde daher das Gemälde, das inzwischen als eines der Hauptwerke von C. galt, für Ausstellungen ausgeliehen. Im Zuge einer Renovierung des Chagallsaals 1978 wurden das Gemälde mit einer Verglasung und die Skizzen mit einer Alarmsicherung versehen. Während des Umbaus der Städtischen Bühnen nach dem Opernbrand 1987 (den C.s Bilder unbeschadet überstanden) war das Gemälde vorübergehend in die Hauptstelle der Volksbank in der Börsenstraße 1 ausgelagert und in der dortigen Schalterhalle aufgehängt. Zur Wiedereröffnung der Städtischen Bühnen kehrte es zusammen mit den Skizzen im Frühjahr 1991 in den Chagallsaal zurück, wo es künftig in einem alarmgesicherten Glaskasten präsentiert wurde.

Im Januar 2004 wurde das Gemälde für die Ausstellung „Als Chagall das Fliegen lernte – Von der Ikone zur Avantgarde“ an das Ikonenmuseum im Deutschordenshaus in Sachsenhausen ausgeliehen. Nach dem Ende der Ausstellung im April 2004 verblieb es im Ikonenmuseum, von wo aus es zu Ausstellungen in Europa ausgeliehen wurde (Thessaloniki, 2004; Krakau, 2006; Baden-Baden, 2006); insbesondere wurden das Gemälde und die 14 Vorstudien von einem Londoner Spezialistenteam aus Mitteln der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung als Eigentümer restauriert (2005/06). In der Folge beanspruchte das Ikonenmuseum das Gemälde und die dazugehörigen Entwurfsskizzen für sich, wogegen sich Kulturdezernent Hans-Bernhard Nordhoff (* 1947), die Kulturausschussvorsitzende Alexandra Prinzessin von Hannover sowie Vertreterinnen und Vertreter der Städtischen Bühnen aussprachen. Nach einer längeren Auseinandersetzung beschloss der Vorstand der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung im März 2005 die Rückkehr des Bildes als Leihgabe an die Städtischen Bühnen unter der Auflage, dass strenge konservatorische Bedingungen bei der erneuten Hängung im Chagallsaal erfüllt würden. Bei der Ausstellung „Chagall – Jawlensky – Lenin“ ab 17.9.2005 im Ikonenmuseum wurden vier der restaurierten Entwurfsskizzen von C. gezeigt, darunter eine Skizze, die C. selbst mit blauer Kreide „Frankfurt“ überschrieben hat und die im Rahmen der Restaurierung auf der Rückseite eines der Blätter entdeckt worden war. Erst am 25.9.2008 kehrte C.s Gemälde auf seinen Platz im Chagallsaal der Städtischen Bühnen zurück, allerdings ohne die Originalskizzen, die aus konservatorischen Gründen weiterhin im Ikonenmuseum verblieben und wohl erst ab 2013 in Reproduktionen wieder im Chagallsaal zu sehen waren.

2023 wurde das Gemälde von C. im Chagallsaal der Städtischen Bühnen stillschweigend gegen eine Kopie ausgetauscht. Das Original war 2024/25 an die Wiener Albertina für die Ausstellung „Chagall“ ausgeliehen. Auf Initiative der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege als Eigentümer ist C.s Gemälde „Commedia dell’arte“ seit dem 18.2.2025 im Städel Museum, im Treppenhaus im zweiten Stock, ausgestellt. Dadurch soll „das beliebte Kunstwerk“ auch während des geplanten Neubaus der Städtischen Bühnen „der Öffentlichkeit zugänglich“ bleiben (PIA d. Stadt Ffm., Pressenewsletter, 18.2.2025). Zusammen mit dem Gemälde wurden die 14 Entwurfsskizzen von C. als Leihgaben in die Sammlung des Städel Museums aufgenommen, wobei die Skizzen im Städel Museum nicht ausgestellt und somit nicht im Kontext mit dem Gemälde zu sehen sind. Der Leihvertrag zwischen Stiftung und Museum wurde zunächst für zehn Jahre geschlossen, um zu ermöglichen, dass das Originalgemälde später in einen Neubau der Städtischen Bühnen integriert werden könnte.

Erstmals in Ffm. hatte die Kunsthandlung „Tiedemann & Uzielli“ im November 1918 Bilder von C. ausgestellt. Bereits in den 1920er Jahren erwarb die Städtische Galerie erste Arbeiten von C. für das Städelsche Kunstinstitut („Zimmerinterieur“, Aquarell und Gouache, erworben als Überweisung von Edmund Schilling 1924; „Dorfstraße“, Aquarell, 1910, Rückseite: „Mose zerbricht die Gesetzestafeln“, Bleistiftzeichnung, ca. 1910, erworben 1927; „Liegende“, Gouache, 1911, erworben 1927); seit 2011 befindet sich das Ölgemälde „On dit“ („Man sagt“; Titel auch: „Der Rabbiner“, 1912) als Dauerleihgabe aus Privatbesitz im Städel Museum.

Als zweite große Auftragsarbeit in Deutschland nach 1945 schuf C. die Fenster für die Kirche St. Stephan in Mainz (Entwürfe ab 1976, Ausführung von sechs Chorfenstern 1977-81 und drei Fenstern im Querhaus 1983-85, ergänzt um 19 Fenster von Charles Marq 1989-2000).

Weitere Einzelausstellungen und Retrospektiven der Werke von C. in Ffm.: ab 28.2.1958 Radierungen und Lithografien von C. (zusammen mit Werken des Ffter Malers Gerhard Hintschich) im „Ffter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath”, ab 23.5.1958 „Marc Chagall. Die Bibel“ im Ffter Kunstverein, 1977 „Marc Chagall. Graphische Zyklen und Einzelbilder“ im Einrichtungshaus Helberger, 1984 „Marc Chagall. Druckgraphische Folgen 1922-1966” (aus dem Bestand vom Kunstmuseum Hannover mit der Sammlung Sprengel) in der Jahrhunderthalle Hoechst, 1991 „Marc Chagall. Die russischen Jahre 1906-1922“ in der Schirn Kunsthalle Fft., 2004 „Verehrt und verfemt – Chagall und Deutschland“ im Jüdischen Museum Ffm. in Kooperation mit dem Max-Liebermann-Haus der Stiftung Brandenburger Tor in Berlin, 2017 „Chagalls Propheten. Die Chagall-Bibel und die Ikonen“ im Ikonenmuseum in Ffm., 2022/23 „Chagall. Welt in Aufruhr“ in der Schirn Kunsthalle Fft. Für die Ausstellung über C.s Frühwerk in der Schirn Kunsthalle Fft. 1991 hat deren Direktor Christoph Vitali die Wandgemälde, die C. 1920 für das Jüdische Theater in Moskau gefertigt hatte und die jahrzehntelang vergessen im Depot der Tretjakow-Galerie in Moskau gelagert waren, wieder ans Licht geholt und aufwendig restaurieren lassen. Die Ausstellungen im Jüdischen Museum 2004 (mit 37.000 Besucherinnen und Besuchern in zweieinhalb Monaten) und in der Schirn Kunsthalle Fft. 2022/23 (mit über 243.000 Besucherinnen und Besuchern in drei Monaten) waren die bis dahin meistbesuchten Ausstellungen des jeweiligen Hauses, was dem Ruf von C. als „einem der beliebtesten Künstler der Moderne“ entspricht.

Am linken unteren Rand des Ffter Bildes „Commedia dell’arte“, in dem blauen russischen Dorf in der Nähe der Signatur („Marc Chagall 1959“), hat sich C. selbst als Maler mit Palette konturenhaft dargestellt.

Auf der Suche nach „einem bedeutenden Kunstwerk von internationaler Prägung“ für das Foyer in dem Ffter Theaterneubau hatte Kulturdezernent Karl vom Rath ursprünglich angedacht, ein bereits vollendetes Bild von C. anzukaufen. Der Versuch, das Gemälde „Le Grand Cirque“ („Der große Zirkus“, 1956; in Privatbesitz) zu erwerben, scheiterte jedoch. Nach einjähriger vorbereitender Korrespondenz besuchte vom Rath im Januar 1958 C. in dessen Haus im südfranzösischen Vence, offenbar weiterhin in der Absicht, ein vorhandenes Bild zu erwerben, zumal in der Kunstszene bekannt war, dass der international renommierte Meister nur noch selten Aufträge annahm. Im Gespräch mit dem Ffter Kulturdezernenten soll C. selbst die Neuschöpfung eines Bildes vorgeschlagen haben und erklärte er sich grundsätzlich bereit, einen Auftrag für Ffm. anzunehmen (16.1.1958). Bei einem erneuten Besuch in Vence im September 1958 wählte vom Rath in Abstimmung mit dem Künstler aus 20 Vorentwürfen die Skizze aus, die zur Ausführung kommen sollte: eine Darstellung der Welt als Commedia dell’arte (11.9.1958). Die Ffter Stadtverordnetenversammlung stimmte im Dezember 1958 dem Erwerb des Bildes aufgrund der Voraussetzung zu, dass der Kaufpreis in Höhe von 150.000 Mark durch Spenden von Ffter Firmen und Privatleuten sowie aus Erträgen der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege aufgebracht wurde. Das Gemälde befindet sich somit im Eigentum der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung.

C. führte das Gemälde in Mischtechnik aus, zumeist in Öl, aber auch in Tinte (für die Konturen), Gouache und Tempera, wobei er die Farben teilweise mit Materialien wie Sägemehl (zur reliefartigen Strukturierung) und Glaspartikeln (zur Erzeugung von Lichtreflexen, vor allem in den Rottönen) mischte. Er arbeitete das monumentale, etwa 2,5 mal 4 Meter große Bild auf der Leinwand, die er in seinem Atelier direkt an die Wand genagelt hatte, wie ein Wandgemälde. Von dem über 70-jährigen Künstler verlangte die Anfertigung des großen Bildes nicht nur „eine ungeheure geistige Konzentration“, sondern auch eine „physische Anstrengung“, zumal er beim Malen immer wieder die Leiter auf- und absteigen musste: „Nur schwer kann sich der Laie vorstellen“, sagte er, „was es bedeutet, in einem solchen Maßstabe zu arbeiten – zu denken – zu fühlen – und es technisch auszuführen.“ (Zit. nach: FLS 1960, H. 2, S. 22.)

Auch wenn C. nicht in Ffm. war und das erst entstehende Theaterfoyer nicht gesehen haben konnte, hat er „doch sein Bild auf diesen Raum hin konzipiert“ (August Heuser: Banken, Plätze, Musentempel 2000, S. 68). Zu C.s Konzeption schrieb Karl vom Rath in einem Katalog, in dem er dem Ffter Publikum 1960 das Bild vorstellte und dessen Entstehungsgeschichte dokumentierte: „Marc Chagall hat sich die genauen Maße des Raumes geben lassen, für den das Bild bestimmt ist, und seine Komposition auf diese Proportionen eingestellt. Er hat ferner in Gesprächen betont, daß er sich als Betrachter nicht den ruhig stehenden, sondern den vorübergehenden, den in Bewegung befindlichen Menschen vorstellt, wie es eben dem Wesen eines Theater-Foyers entspricht. Auch hat er bedacht, daß das Bild fast immer bei künstlichem Licht gesehen wird, und die Farben entsprechend gewählt. Schließlich wollte er, daß der Theaterbesucher in der Pause nicht durch das Bild in eine andere, fremde Welt entführt werde; er solle vielmehr das, was er auf der Bühne erlebt habe, in dem Bild wiederfinden oder fortgesetzt sehen.“ (Karl vom Rath: Dokumentation. In: Kat. Marc Chagall. Commedia dell’arte 1960, [S. 7].)

Bei dem erneuten Besuch des Kulturdezernenten vom Rath bei C. am 16.12.1959 in Vence war das Bild fertig. Es traf als gerollte Leinwand am 12.8.1960 in Ffm. ein und wurde im Städelschen Kunstinstitut deponiert, wo es flach auf dem Boden ausgebreitet, auf einen Keilrahmen aufgezogen und gerahmt wurde. Ab dem 18.11.1960 wurde das Gemälde mit 16 vorbereitenden Skizzen (letztere als Leihgaben des Künstlers) im Städelschen Kunstinstitut erstmals öffentlich gezeigt. Der Kunstkritiker der Ffter Rundschau sah in dem Gemälde – in Weiterentwicklung des früheren Bildes „Le Grand Cirque“ – „so etwas wie eine Summe der traumländischen Motivwelt Marc Chagalls (…), ein wesentliches Kapitel seines geistigen Kosmos“; der Künstler vereinige „in diesem Bild die chiffrierten Etappen seines Werdegangs“, ausgehend vom russischen Dorf Witebsk. (hr in: FR, 21.11.1960.)

Seit der Eröffnung der Theaterdoppelanlage für die Städtischen Bühnen im Dezember 1963 hing C.s Gemälde „Commedia dell’arte“ an der Stirnseite im zentralen, von Oper und Schauspiel gemeinsam genutzten Foyer („Chagallsaal“). An den beiden Seitenwänden wurde es ergänzt um 14 dazugehörige Entwurfsskizzen, die aus Mitteln der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege im Januar 1963 zum Preis von rd. 200.000 Mark vom Künstler angekauft worden waren. Anlässlich der Eröffnung des Theaterbaus mit C.s Gemälde 1963 erläuterte Karl vom Rath erneut die Bildkonzeption und schloss: „Die Ffter Commedia dell’arte ist (…) nicht irgend ein Bild, das an einem beliebigen, unbestimmten Ort aufgehängt werden kann, sondern es ist für einen bestimmten Raum, für eine bestimmte Gelegenheit, für eine bestimmte Stadt geschaffen.“ [Karl vom Rath: Ein Bild von Marc Chagall im Foyer. In: Heym (Hg.): Theater 1963, S. 8.] Er bezeichnete C.s Gemälde als „festen Bestandteil der Theaterarchitektur“ (ebd.), und der Ffter Generalintendant Harry Buckwitz sah darin „Sinnbild und Herzstück der Theaterinsel“ (zit. nach: FR, 26.9.2008). Nur gelegentlich, vor 2004 eher selten, wurde daher das Gemälde, das inzwischen als eines der Hauptwerke von C. galt, für Ausstellungen ausgeliehen. Im Zuge einer Renovierung des Chagallsaals 1978 wurden das Gemälde mit einer Verglasung und die Skizzen mit einer Alarmsicherung versehen. Während des Umbaus der Städtischen Bühnen nach dem Opernbrand 1987 (den C.s Bilder unbeschadet überstanden) war das Gemälde vorübergehend in die Hauptstelle der Volksbank in der Börsenstraße 1 ausgelagert und in der dortigen Schalterhalle aufgehängt. Zur Wiedereröffnung der Städtischen Bühnen kehrte es zusammen mit den Skizzen im Frühjahr 1991 in den Chagallsaal zurück, wo es künftig in einem alarmgesicherten Glaskasten präsentiert wurde.

Im Januar 2004 wurde das Gemälde für die Ausstellung „Als Chagall das Fliegen lernte – Von der Ikone zur Avantgarde“ an das Ikonenmuseum im Deutschordenshaus in Sachsenhausen ausgeliehen. Nach dem Ende der Ausstellung im April 2004 verblieb es im Ikonenmuseum, von wo aus es zu Ausstellungen in Europa ausgeliehen wurde (Thessaloniki, 2004; Krakau, 2006; Baden-Baden, 2006); insbesondere wurden das Gemälde und die 14 Vorstudien von einem Londoner Spezialistenteam aus Mitteln der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung als Eigentümer restauriert (2005/06). In der Folge beanspruchte das Ikonenmuseum das Gemälde und die dazugehörigen Entwurfsskizzen für sich, wogegen sich Kulturdezernent Hans-Bernhard Nordhoff (* 1947), die Kulturausschussvorsitzende Alexandra Prinzessin von Hannover sowie Vertreterinnen und Vertreter der Städtischen Bühnen aussprachen. Nach einer längeren Auseinandersetzung beschloss der Vorstand der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung im März 2005 die Rückkehr des Bildes als Leihgabe an die Städtischen Bühnen unter der Auflage, dass strenge konservatorische Bedingungen bei der erneuten Hängung im Chagallsaal erfüllt würden. Bei der Ausstellung „Chagall – Jawlensky – Lenin“ ab 17.9.2005 im Ikonenmuseum wurden vier der restaurierten Entwurfsskizzen von C. gezeigt, darunter eine Skizze, die C. selbst mit blauer Kreide „Frankfurt“ überschrieben hat und die im Rahmen der Restaurierung auf der Rückseite eines der Blätter entdeckt worden war. Erst am 25.9.2008 kehrte C.s Gemälde auf seinen Platz im Chagallsaal der Städtischen Bühnen zurück, allerdings ohne die Originalskizzen, die aus konservatorischen Gründen weiterhin im Ikonenmuseum verblieben und wohl erst ab 2013 in Reproduktionen wieder im Chagallsaal zu sehen waren.

2023 wurde das Gemälde von C. im Chagallsaal der Städtischen Bühnen stillschweigend gegen eine Kopie ausgetauscht. Das Original war 2024/25 an die Wiener Albertina für die Ausstellung „Chagall“ ausgeliehen. Auf Initiative der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege als Eigentümer ist C.s Gemälde „Commedia dell’arte“ seit dem 18.2.2025 im Städel Museum, im Treppenhaus im zweiten Stock, ausgestellt. Dadurch soll „das beliebte Kunstwerk“ auch während des geplanten Neubaus der Städtischen Bühnen „der Öffentlichkeit zugänglich“ bleiben (PIA d. Stadt Ffm., Pressenewsletter, 18.2.2025). Zusammen mit dem Gemälde wurden die 14 Entwurfsskizzen von C. als Leihgaben in die Sammlung des Städel Museums aufgenommen, wobei die Skizzen im Städel Museum nicht ausgestellt und somit nicht im Kontext mit dem Gemälde zu sehen sind. Der Leihvertrag zwischen Stiftung und Museum wurde zunächst für zehn Jahre geschlossen, um zu ermöglichen, dass das Originalgemälde später in einen Neubau der Städtischen Bühnen integriert werden könnte.

Erstmals in Ffm. hatte die Kunsthandlung „Tiedemann & Uzielli“ im November 1918 Bilder von C. ausgestellt. Bereits in den 1920er Jahren erwarb die Städtische Galerie erste Arbeiten von C. für das Städelsche Kunstinstitut („Zimmerinterieur“, Aquarell und Gouache, erworben als Überweisung von Edmund Schilling 1924; „Dorfstraße“, Aquarell, 1910, Rückseite: „Mose zerbricht die Gesetzestafeln“, Bleistiftzeichnung, ca. 1910, erworben 1927; „Liegende“, Gouache, 1911, erworben 1927); seit 2011 befindet sich das Ölgemälde „On dit“ („Man sagt“; Titel auch: „Der Rabbiner“, 1912) als Dauerleihgabe aus Privatbesitz im Städel Museum.

Als zweite große Auftragsarbeit in Deutschland nach 1945 schuf C. die Fenster für die Kirche St. Stephan in Mainz (Entwürfe ab 1976, Ausführung von sechs Chorfenstern 1977-81 und drei Fenstern im Querhaus 1983-85, ergänzt um 19 Fenster von Charles Marq 1989-2000).

Weitere Einzelausstellungen und Retrospektiven der Werke von C. in Ffm.: ab 28.2.1958 Radierungen und Lithografien von C. (zusammen mit Werken des Ffter Malers Gerhard Hintschich) im „Ffter Kunstkabinett Hanna Bekker vom Rath”, ab 23.5.1958 „Marc Chagall. Die Bibel“ im Ffter Kunstverein, 1977 „Marc Chagall. Graphische Zyklen und Einzelbilder“ im Einrichtungshaus Helberger, 1984 „Marc Chagall. Druckgraphische Folgen 1922-1966” (aus dem Bestand vom Kunstmuseum Hannover mit der Sammlung Sprengel) in der Jahrhunderthalle Hoechst, 1991 „Marc Chagall. Die russischen Jahre 1906-1922“ in der Schirn Kunsthalle Fft., 2004 „Verehrt und verfemt – Chagall und Deutschland“ im Jüdischen Museum Ffm. in Kooperation mit dem Max-Liebermann-Haus der Stiftung Brandenburger Tor in Berlin, 2017 „Chagalls Propheten. Die Chagall-Bibel und die Ikonen“ im Ikonenmuseum in Ffm., 2022/23 „Chagall. Welt in Aufruhr“ in der Schirn Kunsthalle Fft. Für die Ausstellung über C.s Frühwerk in der Schirn Kunsthalle Fft. 1991 hat deren Direktor Christoph Vitali die Wandgemälde, die C. 1920 für das Jüdische Theater in Moskau gefertigt hatte und die jahrzehntelang vergessen im Depot der Tretjakow-Galerie in Moskau gelagert waren, wieder ans Licht geholt und aufwendig restaurieren lassen. Die Ausstellungen im Jüdischen Museum 2004 (mit 37.000 Besucherinnen und Besuchern in zweieinhalb Monaten) und in der Schirn Kunsthalle Fft. 2022/23 (mit über 243.000 Besucherinnen und Besuchern in drei Monaten) waren die bis dahin meistbesuchten Ausstellungen des jeweiligen Hauses, was dem Ruf von C. als „einem der beliebtesten Künstler der Moderne“ entspricht.

Am linken unteren Rand des Ffter Bildes „Commedia dell’arte“, in dem blauen russischen Dorf in der Nähe der Signatur („Marc Chagall 1959“), hat sich C. selbst als Maler mit Palette konturenhaft dargestellt.

Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Sabine Hock.

Literatur: Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege. Für Kunst und Kultur in Ffm. Chronik. Hg.: Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege. Ffm. 1993.Adolf u. Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst u. Kulturpflege: Chronik 1993, S. 110-117, 119, 144f., 195-207. | Bauer, Thomas: „Mit lebhaftem Bedauern und aufrichtigem Dank“. Der Mitteldeutsche Kunstgewerbe-Verein in der Zeit des Nationalsozialismus. Ffm. 2016.Bauer: Mitteldt. Kunstgewerbe-Verein in der Zeit d. NS 2016, S. 38. | Frankfurt – Lebendige Stadt. Vierteljahreshefte für Kultur, Wirtschaft und Verkehr. Hg. v. Ernst A. Ihle unter Mitwirkung des Verkehrs- und Wirtschaftsamtes der Stadt Ffm. 34 Jahrgänge. Ffm. 1956-90.Man, Felix H.: Commedia dell’arte. Marc Chagalls Gemälde für das Ffter Theater. In: FLS 1960, H. 2, S. 17-23. | Grütters, Monika/Heuberger, Georg (Hg.): Chagall und Deutschland. Verehrt, verfemt. [Katalog zur Ausstellung „Verehrt und verfemt – Chagall und Deutschland“ im JMF vom 1. Februar bis 18. April 2004 und im Max-Liebermann-Haus der „Stiftung Brandenburger Tor“ Berlin vom 1. Mai bis 1. August 2004.] München u. a. 2004.Jung-Kaiser, Ute: Chagalls erste Auftragsarbeit in Deutschland nach 1945. Commedia dell’arte – das Ffter Opernbild von 1958/59. In: Grütters/Heuberger (Hg.): Chagall u. Deutschland 2004, S. 170-177 (m. Abb. auf S. 162-166; vgl. dazu auch S. 189). | Heuser, August: Banken, Plätze, Musentempel. Kunstgänge in Ffm. Mit Fotografien von Bernd Georg. Ffm. 2000.Heuser: Banken, Plätze, Musentempel 2000, S. 66-68. | Heym, Heinrich (Hg.): Fft. und sein Theater. Im Auftrage der Städtischen Bühnen hg. (...). Ffm. 1963. Bibliotheksausgabe mit Nachwort und Register. Ffm. 1971.Rath, Karl vom: Ein Bild von Marc Chagall im Foyer. In: Heym (Hg.): Theater 1963, S. 8 (m. Bildtafel nach S. 8); vgl auch S. 256. | Marc Chagall. Commedia dell’arte. [Katalog zur ersten Präsentation im Städelschen Kunstinstitut, u. a. mit einem Beitrag von Karl vom Rath. Ffm. 1960.]Kat. Marc Chagall. Commedia dell’arte 1960 (mit Umschlagtitel nach dem Entwurf von Marc Chagall).

Quellen: ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/1.435. | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S3 (mit Kleinschriften, bes. Zeitungsausschnitten, zur Ortsgeschichte).ISG, S3/18.082 (Städtische Bühnen: Theaterdoppelanlage: „Commedia dell’arte“ von Chagall). | Presse- und Informationsamt (PIA; zwischen 2017 und Sept. 2023: Hauptamt und Stadtmarketing, Abt. Presse) der Stadt Ffm. (Hg.): Pressedienste (Tages- und Wochendienst), dann Service PRESSE.INFO und später Pressenewsletter.In Vorbereitung für Fft.s neue Städtische Bühnen: Chagall-Gemälde zieht ins Städel Museum. In: PIA d. Stadt Ffm., Pressenewsletter, 18.2.2025.

Internet: Jüdisches Museum der Stadt Ffm. https://www.juedischesmuseum.de/besuch/detail/verehrtundverfemt-chagallunddeutschland/ - https://www.juedischesmuseum.de/sammlung/detail/2004-verehrt-und-verfemt-chagall-und-deutschland/ -

Hinweis: Texte zur Ausstellung „Verehrt und verfemt. Chagall und Deutschland“, 2.2.2004 bis 18.4.2004.JMF, 10.8.2025. | Kunst im öffentlichen Raum Fft., Hg.: Stadt Ffm., Kulturamt, Referat Kunst im öffentlichen Raum, Ffm. https://www.kunst-im-oeffentlichen-raum-frankfurt.de/de/page29.html?id=357

Hinweis: Eintrag zu dem Gemälde „Commedia dell’arte“ von Marc Chagall.Kunst im öffentl. Raum Fft., 9.8.2025. | Städel Museum / Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Ffm. https://sammlung.staedelmuseum.de/de/person/chagall-marc

Hinweis: Eintrag zu Marc Chagall in der digitalen Sammlung.Städel, 10.8.2025. | Städtische Bühnen Ffm. GmbH, Ffm. https://www.buehnen-frankfurt.de/das-haus/kunstwerke/Städt. Bühnen Ffm., 9.8.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_ChagallWikipedia, 10.8.2025.

GND: 118519980 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).

© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den

Autoren

Empfohlene Zitierweise:

Hock, Sabine: Chagall, Marc. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/5117

Stand des Artikels: 23.8.2025

Erstmals erschienen in Monatslieferung: 08.2025.